« Noces Rebelles », Sam Mendès

USA - 2009, 2h05

USA - 2009, 2h05

Commençant là où la romance sentimentale s’achève -laissant au spectateur le soin de fantasmer une improbable béatitude amoureuse-, Sam Mendès fait exploser les codes du genre pour se concentrer sur le drame intime d’un couple.

Frank et April Wheeler se sont rencontrés, se sont mariés , ont eu deux enfants et se sont installés dans une banlieue new-yorkaise sans histoire. Après le temps des passions, vient celui de la rancœur et de la frustration ; April prend conscience de leur conformiste, d’être devenus l’incarnation exacte de ce qu’ils ne voulaient pas être ; Frank est un trentenaire coincé dans un boulot qu’il n’aime pas, reproduisant ainsi malgré lui, le schéma paternel ; April, elle, a délaissé ses ambitions théâtrales, pour endosser le rôle de la ménagère. Pour sauver leur histoire, elle imagine un plan fou, tout quitter pour aller vivre à Paris.

L’intensité du sujet, son point de vue pessimiste a de quoi surprendre pour une production hollywoodienne. Le casting, déjà, car choisir le couple mythique de « Titanic » -Leonardo di Caprio et Kate Winslet, symbole absolu de l’amour éternel-, pour incarner deux banlieusards en crise post-hyménée, créé une incroyable dramaturgie ; la grâce des aspirations idéalistes de la jeunesse vaincue par la pesanteur de la conscience adulte. A cet égard, les deux séquences d’ouverture sont d’une redoutable efficacité. Le film s’ouvre sur la première rencontre d’April et de Frank ; le plan suivant, on retrouve les deux amants, devenus entre-temps mari et femme, en proie à une violente dispute. Ces premières minutes donnent le ton : « Noces rebelles » est une plongée tragique dans les affres de la vie conjugale, avec un postulat d’une noirceur sans appel, la question du couple dans la société moderne ou plutôt celle de son impossibilité.

Porté à bout de bras par des comédiens magnifiques –Kate

Winslet, bouleversante en femme au bord du gouffre-, « Noces

rebelles » dissèque froidement la lente agonie des sentiments. Ce qui est en jeu ce sont les petites compromissions, les

petites lâchetés du quotidien ; chaque parole, chaque regard révèlent la

cassure. En cela, « Noces rebelles » est un film théâtral.

L’explosion des dialogues met à nu la sourde lutte que se livre les

Wheeler ; car, si April cherche, avec toute l’ardeur et la fantaisie qui

la caractérise, à retrouver le goût de vivre, Frank, lui, a fait le deuil de

ses rêves de jeunesse ; mieux, il en a pris son parti, préférant au risque

les petites bassesses masculines, la séduction facile d’une collègue de

bureau ; campé avec sobriété par un Di Caprio à contre-emploi, Frank a

abdiqué par confort, par paresse. Toute la tragédie du film est là : nous

donner à voir la défaite d’un amour, condamné d’avance. L’habilité cruelle dont

fait preuve Sam Mendes à mettre en scène la tentative désespérée d’April, sans

que jamais l’espoir ne soit permis, est la vraie réussite du film.

On pourrait certes reprocher une mise en scène quelque peu académique, il n'est reste pas moins que "Noces rebelles" est une vraie réflexion sur l'être-à-deux. Et il me vient à l'esprit ce vieux refrain de Trenet "Que reste t'il de nos amours, que reste t'il de ces beaux jours, une photo, vieille photo de ma jeunesse..."

USA - 2008, 1h50

USA - 2008, 1h50 FRANCE - 2008, 1h30

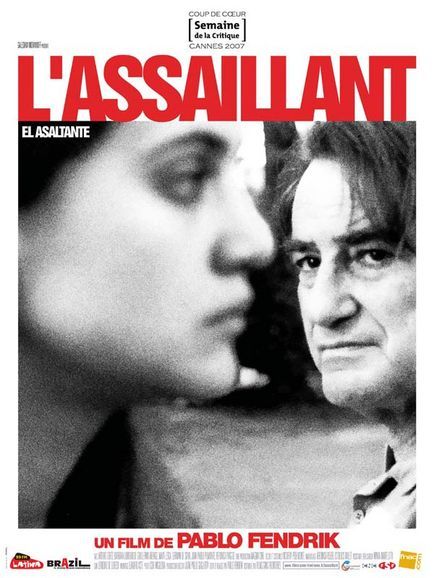

FRANCE - 2008, 1h30 Argentine - 2007, 1h07

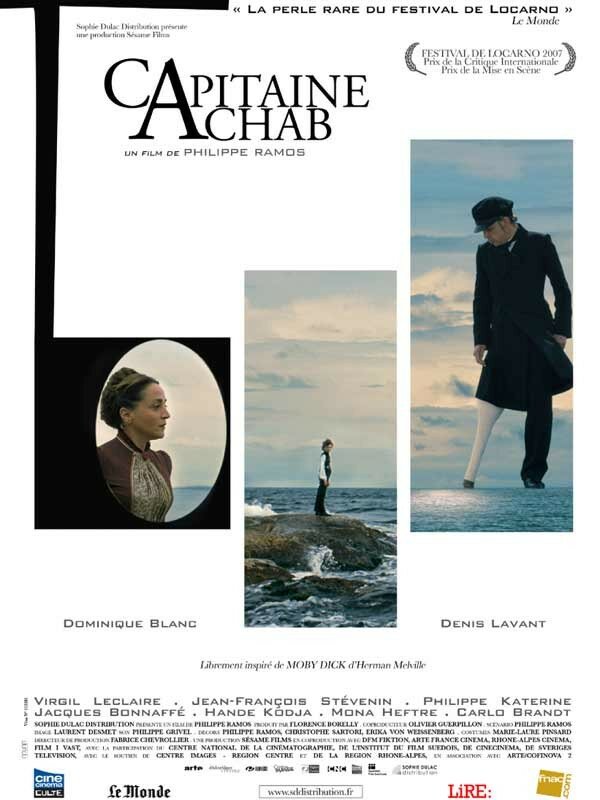

Argentine - 2007, 1h07 France - 2008, 2h05

France - 2008, 2h05 France – 2008, 1h35

France – 2008, 1h35 Le problème de « La fille de

Monaco » est visible dès l’écriture du scénario. La cinéaste a écrit le

point de départ de son film avec l’idée de confier à Fabrice Luchini le rôle de Bertrand, virtuose du verbe, avocat brillant et redoutable

séducteur, incapable de se laisser aller au sentiment amoureux. En face,

construits comme miroirs inversés, un garde du corps, taciturne et terre à

terre, Christophe joué par Roschdy Zem et une blonde pulpeuse, à la sexualité

débridée, Audrey (Louise Bourgoin), sorte de version Bling-Bling de Bardot dans

« Et dieu créa …la femme » de Vadim.

Le problème de « La fille de

Monaco » est visible dès l’écriture du scénario. La cinéaste a écrit le

point de départ de son film avec l’idée de confier à Fabrice Luchini le rôle de Bertrand, virtuose du verbe, avocat brillant et redoutable

séducteur, incapable de se laisser aller au sentiment amoureux. En face,

construits comme miroirs inversés, un garde du corps, taciturne et terre à

terre, Christophe joué par Roschdy Zem et une blonde pulpeuse, à la sexualité

débridée, Audrey (Louise Bourgoin), sorte de version Bling-Bling de Bardot dans

« Et dieu créa …la femme » de Vadim.  FRANCE - 2008, 2h08

FRANCE - 2008, 2h08 FRANCE - 2008, 100'

FRANCE - 2008, 100' USA - 2008, 91'

USA - 2008, 91' Seulement voilà, malgré

d’évidentes qualités, « Juno » a le désagréable revers de la comédie

calibrée « tout public ». A l’évidence, le producteur du film, Mason

Novick, a retenu la leçon du succès-surprise de « Little Miss

Sunshine ». Reprenant les mêmes ficelles, il a délibérément voulu

reproduire la même magie. Le problème c’est que à trop vouloir faire rire,

« Juno » manque de spontanéité. Rien n’a été laissé au hasard ;

tout y est un peu trop calculé, en particulier les dialogues ; oui, ils

sont drôles, oui, ils font mouche, oui, on prend plaisir à entendre les saillies facétieuses de ce petit bout de femme ; oui, oui, oui, mais durant la

projection, il est difficile de se défaire d’une impression de fabriqué. Les

réparties, travaillées à l’extrême, laissent peu de place au naturel et le film

souffre de cette omniprésence de l’écrit. La grossesse de Juno n’est qu’un prétexte

pour permettre à Diablo Cody, la scénariste déjantée du film, d’exprimer

pleinement son style fantaisiste et son humour décapant. Cette manœuvre est

vraiment regrettable, d’autant que « Juno », malgré ses efforts pour

être à la hauteur, n’arrive pas à retrouver la fraîcheur et le rocambolesque du

road-movie de Jonathan Dayton et Valerie Faris.

Seulement voilà, malgré

d’évidentes qualités, « Juno » a le désagréable revers de la comédie

calibrée « tout public ». A l’évidence, le producteur du film, Mason

Novick, a retenu la leçon du succès-surprise de « Little Miss

Sunshine ». Reprenant les mêmes ficelles, il a délibérément voulu

reproduire la même magie. Le problème c’est que à trop vouloir faire rire,

« Juno » manque de spontanéité. Rien n’a été laissé au hasard ;

tout y est un peu trop calculé, en particulier les dialogues ; oui, ils

sont drôles, oui, ils font mouche, oui, on prend plaisir à entendre les saillies facétieuses de ce petit bout de femme ; oui, oui, oui, mais durant la

projection, il est difficile de se défaire d’une impression de fabriqué. Les

réparties, travaillées à l’extrême, laissent peu de place au naturel et le film

souffre de cette omniprésence de l’écrit. La grossesse de Juno n’est qu’un prétexte

pour permettre à Diablo Cody, la scénariste déjantée du film, d’exprimer

pleinement son style fantaisiste et son humour décapant. Cette manœuvre est

vraiment regrettable, d’autant que « Juno », malgré ses efforts pour

être à la hauteur, n’arrive pas à retrouver la fraîcheur et le rocambolesque du

road-movie de Jonathan Dayton et Valerie Faris./https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F3%2F0%2F306349.jpg)